Kebanyakan orang membayangkan surga seperti brosur perumahan mewah: taman, sungai, buah segar tanpa musim, tempat tidur empuk, musik lembut, dan layanan spiritual tanpa batas. Dalam versi yang lebih Islami, ditambahkan bonus: bidadari bening, anggur tanpa mabuk, dan keabadian syahwat yang tidak melelahkan. Sungguh akomodasi yang sulit ditolak, terutama bila dibandingkan dengan realitas dunia yang penuh cicilan, macet, dan tumpukan kerja yang tak selesai.

Tapi benarkah itu gambaran objektif tentang alam baka? Ataukah hanya cermin dari hasrat manusia, khususnya masyarakat tempat agama itu lahir?

Dalam sejarah agama-agama besar, gambaran tentang surga ternyata tidak seragam. Justru sebaliknya: gambaran surga sangat responsif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat yang menciptakannya. Surga bukan proyek arsitektur Tuhan, tapi proyeksi imajinasi manusia tentang kehidupan ideal yang tak sempat mereka miliki di dunia.

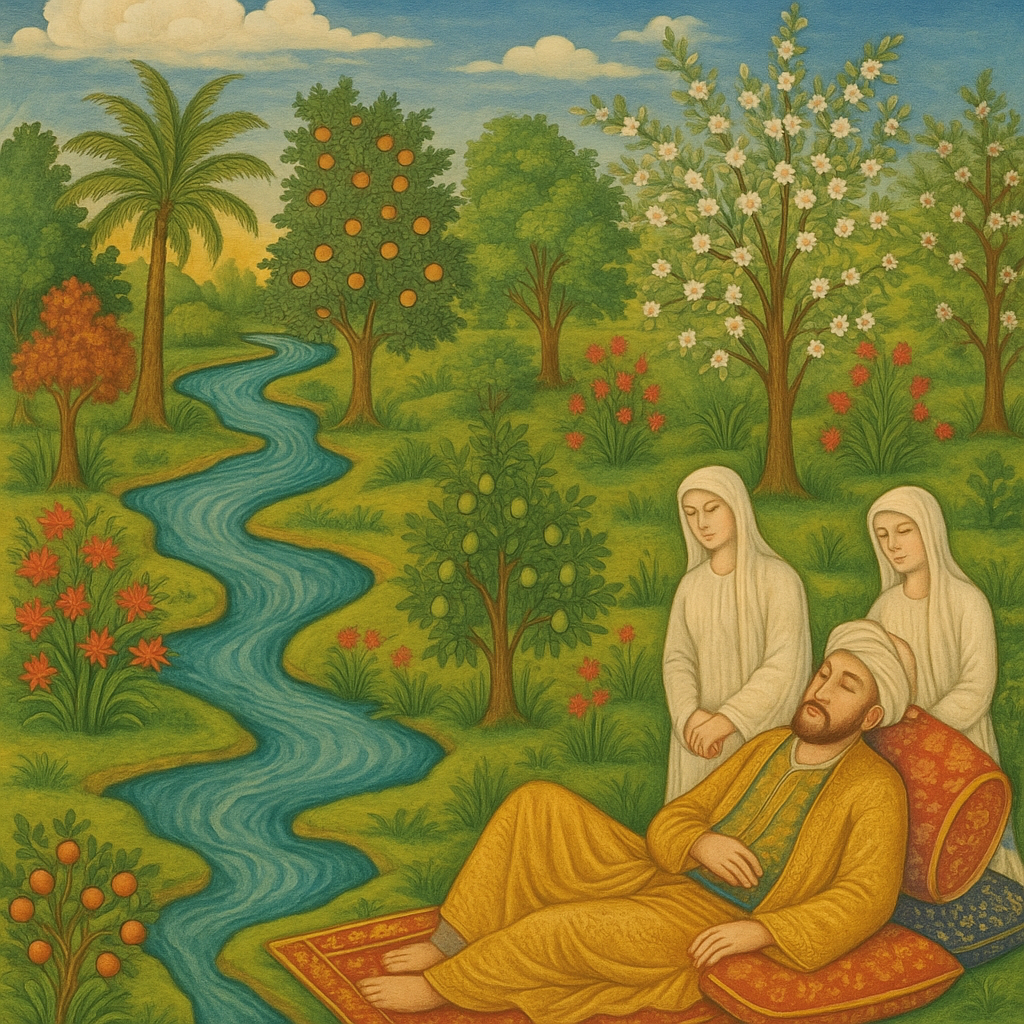

Contoh paling klasik: surga dalam Islam klasik. Di tengah gurun Arab abad ke-7, tempat panas, tandus, dan penuh pertarungan antar klan, muncullah janji surga yang penuh air, angin sejuk, pohon kurma, pelayan muda, dan bidadari yang katanya “selalu perawan”. Ini bukan wahyu arsitektural dari arasy, tapi semacam katalog kompensasi spiritual bagi masyarakat yang hidupnya kekurangan hampir segalanya—terutama air, kedamaian, dan keintiman yang setara.

Tak percaya? Coba kita tengok Yudaisme rabinik. Di sana, surga tak digambarkan sebagai taman bermain spiritual, melainkan sebagai ruang intelektual. Para nabi, rabi, dan orang saleh berkumpul untuk memahami Torah secara mendalam dan berdebat dengan Tuhan. Surga adalah ruang diskusi abadi—bukan lounge kenikmatan. Mengapa demikian? Karena dalam tradisi Yahudi diaspora, belajar adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Mereka bukan bangsawan, bukan pejuang, bukan penjajah. Mereka pengembara yang hidup dari teks. Maka surga pun dijadikan perpustakaan abadi, bukan spa metafisik.

Lain lagi dengan kristen Eropa abad pertengahan. Di tengah feudalisme, wabah, dan kelas sosial yang kejam, orang Kristen disuguhi gambaran surga di mana tak ada lagi raja atau budak, tak ada sakit, tak ada air mata. Surga adalah dunia tanpa struktur sosial duniawi. Di sana, semua setara di hadapan Tuhan. Jelas ini bukan wahyu, tapi rasa rindu akan keadilan yang tak pernah ditemukan di dunia.

Pergi lebih jauh ke utara, Viking menggambarkan surga sebagai Valhalla: ruang makan besar penuh prajurit, daging babi tak habis-habis, dan pertempuran harian yang berakhir dengan tawa dan bir. Surga mereka bukan damai, tapi perang abadi yang tidak bikin mati. Karena dalam budaya mereka, mati adalah kehormatan, dan perang adalah makna hidup. Maka Tuhan pun memberi mereka kehidupan abadi dalam bentuk pertempuran tanpa luka permanen.

Surga dalam Hindu juga tidak satu. Bagi kaum ksatria dan pekerja, ada Svarga Loka—surga penuh kenikmatan. Tapi bagi para brahmana, kenikmatan tertinggi bukan buah atau bidadari, tapi pembebasan dari kelahiran ulang. Mereka ingin lepas dari dunia, bukan menikmatinya. Maka surga mereka bukan tempat tinggal, tapi ruang hening tanpa bentuk yang disebut Moksha. Surga semacam ini tidak bisa digambarkan, karena ia melampaui bentuk. Hanya bisa dipahami oleh mereka yang tidak lagi ingin hidup sebagai individu.

Jadi, jika ada yang berkata bahwa surga itu satu, tinggal tanya: “Surga siapa dulu?”

Sekarang mari kembali ke Islam. Surga dalam Islam bukan tanpa kompleksitas. Ada banyak versi. Yang paling populer adalah versi rakyat: taman, sungai susu, bidadari, emas, dan tiada kerja. Tapi dalam tafsir sufistik dan filsafat Islam, surga juga ditafsirkan sebagai kedekatan eksistensial dengan Tuhan, bukan pesta kebun abadi. Sayangnya, tafsir ini kalah populer. Tidak cukup menjual. Terlalu sunyi. Tidak bisa dipakai untuk membujuk remaja ikut pengajian.

Maka jangan heran jika banyak ceramah menjual surga seperti brosur wisata spiritual: “Masuk surga seperti masuk hotel syariah lima bintang, lengkap dengan sambutan hangat dari pelayan surgawi.” Apakah ini salah? Tidak juga. Tapi ia menunjukkan satu hal penting: surga dalam agama-agama besar lebih sering dipakai untuk mengatur perilaku manusia sekarang, bukan untuk menggambarkan kondisi metafisik masa depan. Surga dijual sebagai ganjaran atas ketaatan, kesabaran, atau kematian dalam tugas.

Surga adalah tempat semua ketimpangan diluruskan. Ia adalah ruang yang kita ciptakan ketika realitas dunia terlalu sulit kita terima. Dan karena setiap masyarakat punya keluhannya sendiri, maka setiap masyarakat membayangkan surganya sendiri.

Jadi, pertanyaan paling jujur bukan “surga itu seperti apa?”, tapi:

“Kekurangan apa dalam hidupmu, sampai kamu butuh surga seperti itu?”

Kalau kamu miskin, surga penuh makanan.

Kalau kamu jomblo, surga penuh pasangan.

Kalau kamu ditindas, surga penuh keadilan.

Kalau kamu terlalu pintar, mungkin surga bagimu adalah tempat kamu bisa diam, akhirnya.

Dan jika kamu hidup di masyarakat patriarkis, maka jangan heran: surga akan penuh perempuan yang tidak pernah protes, tidak menua, tidak haid, dan selalu tersenyum. Tapi itu bukan wahyu. Itu katalog keinginan. Dan katalog selalu bisa diperbarui.

Maka tugas kita hari ini bukan menolak surga, tapi membaca siapa yang sedang membentuknya. Karena surga, seindah apa pun ia digambarkan, akan tetap mencerminkan kita. Dan jika kita ingin surga yang lebih adil, lebih dewasa, dan lebih bermartabat—maka imajinasi kita terhadapnya harus bertumbuh terlebih dahulu.