Ada yang lebih konyol daripada memenangkan lotre nasional: memenangkan lotre kosmik tanpa pernah membeli tiketnya. Itulah kita—Homo sapiens. Produk dari percikan kebetulan dalam galaksi kecil, yang meledak menjadi eksistensi, dan kemudian duduk termenung bertanya: “Kenapa aku di sini?”

Mari kita mulai dengan fakta paling pahit: manusia bukan puncak penciptaan, bukan entitas agung dalam rencana besar semesta. Kita adalah hasil dari mutasi genetik acak, seleksi alam brutal, dan keberuntungan absurd yang berpihak tanpa alasan.

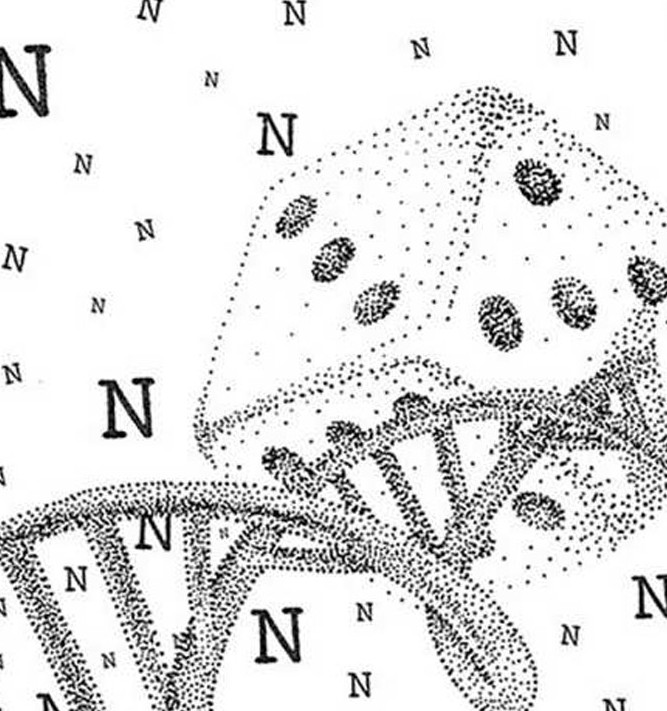

Empat miliar tahun yang lalu, di lautan purba bumi muda, molekul-molekul organik bertabrakan, bergabung, dan tanpa tujuan membentuk entitas sederhana yang bisa mereplikasi diri. Tak ada niat, tak ada grand design—hanya kombinasi kondisi kimia yang pas di saat yang kebetulan benar. Sejak itu, kehidupan berevolusi bukan karena “ingin”, tapi karena “terpaksa” oleh hukum seleksi: siapa yang tidak cukup adaptif, menghilang. Sisanya? Beranak pinak, bertransformasi, berinovasi tanpa sadar.

Sekitar 6 juta tahun lalu, di sabana Afrika, garis keturunan kita berpisah dari kerabat terdekat kita: simpanse. Bukan karena panggilan suci untuk menjadi manusia, tetapi karena perubahan iklim, perubahan habitat, dan, sekali lagi, mutasi acak. Lompatan-lompatan kecil—otot panggul yang lebih kuat, ibu jari yang lebih luwes, volume otak yang membengkak perlahan—semua terjadi bukan karena “disengaja”, melainkan karena mutasi-migrasi dan adaptasi buta terhadap lingkungan yang tak peduli.

Sampai pada satu titik, Homo sapiens muncul. Otak kita, yang membengkak lebih besar dari kebutuhan dasar, memberdayakan bahasa, imajinasi, dan ilusi kompleks tentang “aku” dan “kita”. Kita mengira diri kita penting karena bisa bermimpi, menulis puisi, membangun candi. Tapi jangan keliru: singa tidak perlu menulis sajak untuk mengukuhkan dirinya sebagai makhluk sukses secara evolusioner.

Manusia, dalam keangkuhannya, menyebut dirinya sebagai “makhluk berpikir”, homo cogitans, seakan berpikir itu sendiri adalah tiket menuju pencerahan. Padahal, dalam banyak kasus, berpikir hanyalah produksi kecemasan, depresi, dan absurditas. Kita satu-satunya spesies yang bisa menciptakan konsep “makna hidup” hanya untuk frustasi oleh ketidakpastiannya.

Di sinilah ironi besar terjadi: manusia adalah spesies yang cukup cerdas untuk memahami ketidakberartian eksistensinya, tetapi terlalu keras kepala untuk menerimanya.

Richard Dawkins, dalam The Selfish Gene, menuliskan dengan pedas:

“Kami mesin kelangsungan hidup—robot buta, diprogram secara genetik untuk melestarikan molekul-molekul egois yang disebut gen.“

Begitu banyak orang yang tersinggung oleh gagasan ini, seolah-olah martabat manusia direndahkan menjadi sekadar kendaraan biologis. Namun, mungkin justru dalam penghinaan itulah kebebasan terbesar kita: kita tidak terikat pada takdir manapun selain yang kita ciptakan sendiri—walaupun fondasinya dibangun di atas pondasi rapuh kebetulan.

Sebagai pemenang lotre genetik, Homo sapiens memiliki banyak saingan yang kurang beruntung. Ada Neanderthal di Eropa, Denisovan di Asia, Homo floresiensis di Indonesia—semua pernah mencoba peruntungan evolusi, dan kalah. Tidak karena mereka lebih bodoh atau lebih lemah semata, tetapi karena kejamnya peluang.

Bayangkan dunia alternatif di mana Neanderthal menjadi spesies dominan, dan sekarang mereka duduk di kafe, mengeluhkan biaya hidup, menulis puisi patah hati, atau mengembangkan teori kuantum. Kita tidak ada. Dunia tidak berkewajiban memberi kita tempat. Kita ada bukan karena berhak, tetapi karena berjudi dan menang.

Bahkan ketika Homo sapiens mulai bermigrasi keluar dari Afrika sekitar 70.000 tahun lalu, perjalanan itu penuh rintangan. Tsunami, letusan supervulkanik, musim es, kepunahan massal—semuanya bisa saja menghapus kita sebelum kita sempat membuat selfie pertama di Zaman Batu.

Tetapi di tengah semua itu, keberuntungan tetap berpihak. Gen kita bertahan. Kita menggambar di gua-gua, membangun mitos, menemukan pertanian, dan pada akhirnya mendirikan negara bangsa yang bersaing dalam kesombongan dan perang.

Kini, di abad ke-21, keturunan para pemburu dan pengumpul ini—yang bahkan belum mengenal sabun 5000 tahun lalu—berdebat tentang algoritma kecerdasan buatan dan mengirim robot ke Mars. Semua itu di atas fondasi keberuntungan genetik yang tidak pernah kita minta.

Filsuf eksistensialis Jean-Paul Sartre berkata:

“L’existence précède l’essence.“

(“Eksistensi mendahului esensi.”)

Artinya, manusia muncul dulu, baru menciptakan maknanya sendiri. Tidak ada blueprint, tidak ada tujuan yang diwariskan dari langit. Kita berenang dalam lautan ketidakpastian dan memahat makna dari kabut absurditas. Hidup, kata Albert Camus, adalah pemberontakan terhadap absurditas itu sendiri: bukan untuk menghapus absurditas, melainkan untuk berdiri di atasnya, menertawakannya, dan terus berjalan.

Dalam konteks ini, manusia adalah tiket lotre genetik yang menang, bukan untuk menerima mahkota, melainkan untuk dihadapkan pada pilihan: membangun makna atau terperosok dalam kehampaan.

Ironi lain yang lucu: semakin manusia memahami asal-usul biologisnya, semakin ia merasa sendirian. Dulu, kita merasa hangat dipeluk mitos-mitos besar—dewa, roh nenek moyang, langit penuh rencana. Kini, dengan pengetahuan tentang DNA, evolusi, dan kosmologi, kita tahu betapa tidak pentingnya diri ini di mata alam semesta.

Tapi mungkin, di sanalah letak martabat kita yang sejati: menerima bahwa tidak ada tangan tak kasat mata yang memandu kita, dan justru karena itulah, kita bebas untuk menciptakan cerita kita sendiri.

Seperti pemenang lotre yang sadar dirinya hanya beruntung, manusia yang sadar bisa memilih untuk rendah hati. Tidak jumawa, tidak memperkosa bumi dengan alasan “takdir manusia”, tidak berperang dengan slogan “atas nama Tuhan”, tidak menghancurkan sesama karena merasa “lebih berhak”.

Kita adalah makhluk fana yang lahir dari kehampaan, hidup sebentar di tengah ketidakpastian, lalu lenyap. Namun dalam sekejap itu, kita bisa tertawa, menangis, mencipta, mencintai, memberontak.

Bukankah itu lebih indah daripada segala legenda besar yang pernah kita karang?

Mungkin, pada akhirnya, keberanian tertinggi manusia bukanlah melawan maut atau menaklukkan bintang-bintang. Keberanian tertinggi adalah menatap lurus ke mata ketidakberartian, lalu berbisik:

“Aku tahu ini semua kebetulan. Tapi aku akan tetap hidup seolah-olah ia bermakna.”